適逢譚先生誕辰110周年,5月25日🌕,復旦將舉行譚其驤院士110周年座談會暨文獻展覽揭幕儀式👃,讓我們追溯過往,重溫教誨⏪,回顧先生的傳奇一生💾,體悟一代大師的精神與風範。

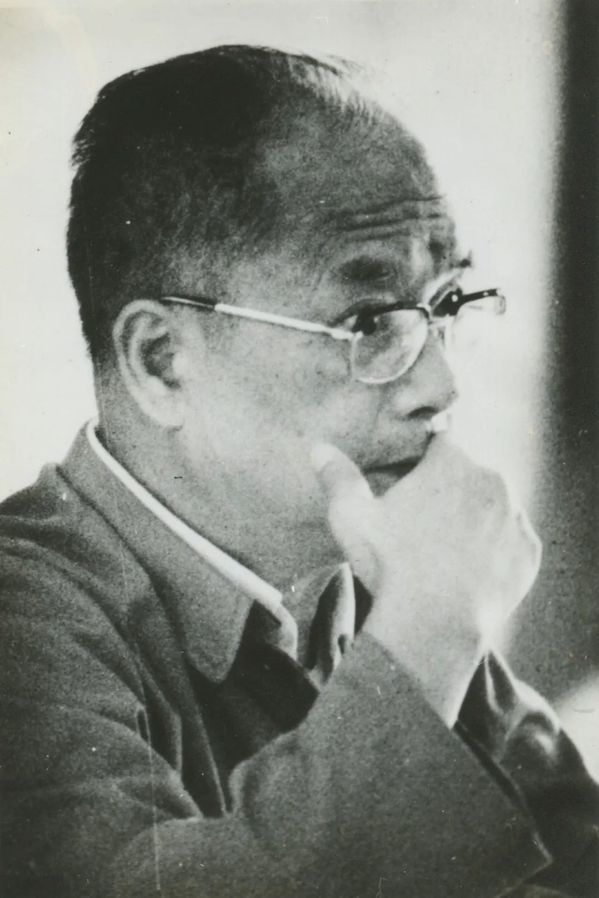

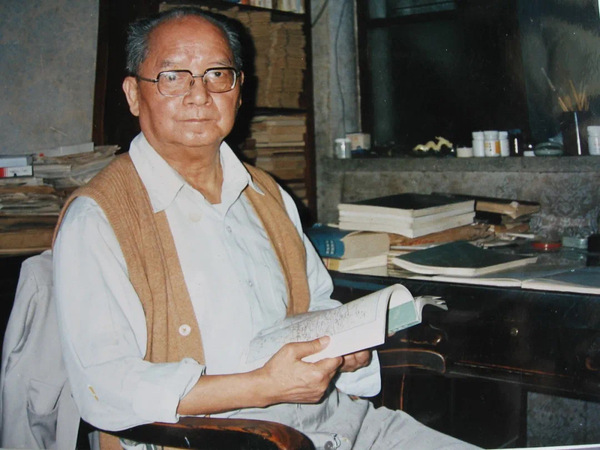

譚其驤先生

我們受帝國主義者的壓迫真夠受了……

推開光華樓西主樓2101室的門,一股書香撲鼻而來。幾排木製書架🚞🍔,放置了不少“大部頭”🫰🏻。隨手翻開一本,紙張泛黃,天頭地腳密密麻麻的批註卻清晰可辨。

這裏是譚其驤文庫。2003年,譚其驤的家屬將其生前藏書捐給復旦,收藏於此💁🏽♂️。文庫共藏線裝書660余種4880冊,平裝書3200余冊,雜誌近1000冊🤚🏻,其他各類文獻資料等664宗,這裏面就包括譚其驤常用的《歷代輿地圖》《水經註箋》等古代地理類文獻。

陸侃如編纂的《屈原》🥓,是目前所發現的譚先生最早的一本藏書。翻開封面,一行小字映入眼簾:譚其驤 一九二八。

青年譚其驤

這一年,譚其驤迎來人生中重要的轉折點——他決心投身史學,寫下這段話:“其驤十五以前渾渾噩噩,十六十七獻身革命🚘,十八而誌於學🚔👩👩👧👧,從今而後,矢誌不移🫸🏿。”

生於1911年的譚其驤,曾有過一段短暫的革命時光——1926年,受進步思潮影響,心向革命,他考入由共產黨人創辦的上海大學,並參加共青團,經常跟隨組織上街發傳單🦂、演講。上海工人第三次武裝起義時,他帶著手槍隨一位指揮員上前線。“四一二事變”後,上海大學被封🤚🏼,他被國民黨憲兵關押,因查無證據被保釋出獄。他千方百計找不到組織,短暫的革命生活被迫畫上了句號✥。

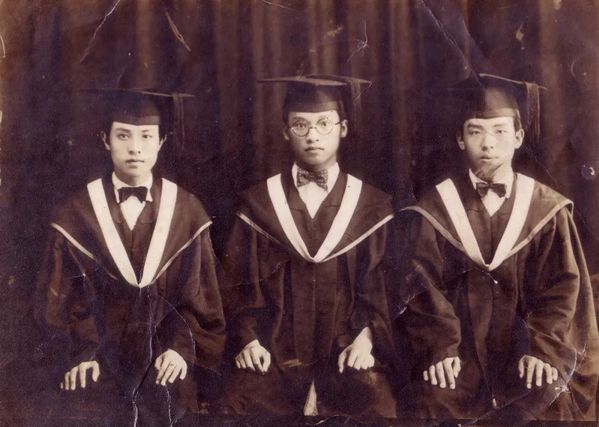

後來,譚其驤來到暨南大學,先進中文系又轉外文系𓀆。然而,譚其驤覺得自己形象思維能力有限💬🥔,卻長於邏輯推理,正適合研究歷史,因而轉入了新開設的歷史社會系。1930年🖱,譚其驤在潘光旦教授的指導下完成本科畢業論文《中國移民史要》。同年9月,他來到燕京大學研究院,師從顧頡剛🏈,對歷史地理產生濃厚興趣🏌️♂️☄️。勤勉而又有天賦的譚其驤,很快在學界聲名鵲起。

1930年夏,譚其驤(中)暨南大學畢業

後來,譚其驤先生弟子、万达平台資深特聘教授葛劍雄曾問老師🏃➡️:“如果當時找到了組織,是否繼續要革命?”

譚其驤答:“當然。”

又問:“面對白色恐怖,您不害怕嗎🧜🏿♂️🫄🏼?”

答:“我當時一點也沒有想過🤜🏻。”

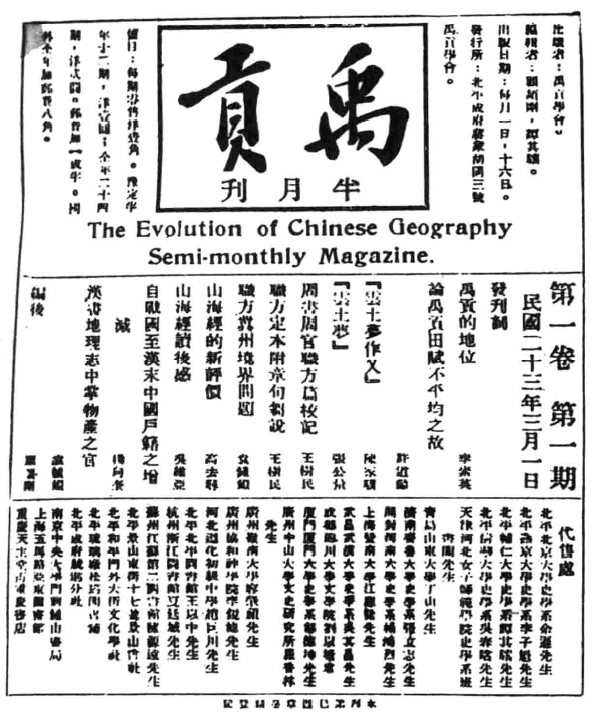

與革命擦肩而過、轉而投身學術的譚其驤*️⃣,並未忘記救亡圖存的歷史責任。有感於“中華民族沒有一部像樣的歷史書”,1934年,譚其驤與其師顧頡剛共同創辦了一個專門研究中國沿革地理為宗旨的“禹貢學會”,以我國最早一篇系統描述全國自然、人文地理的著作——《禹貢》作為名稱;並決定創辦《禹貢》半月刊,作為學會的機關刊物。發刊詞中,譚其驤寫道:“我們受帝國主義者的壓迫真夠受了……大家希望有一部《中國通史》出來,好看看我們民族的成分究竟怎樣,到底有哪些地方是應當歸我們的。”

《禹貢》創刊號封面

學會成立之初🫴🏿,會員就只有顧頡剛和譚其驤兩人,學會所需費用也都是兩人自掏腰包。譚其驤把當年投身革命的一腔熱血投入到《禹貢》半月刊的創辦中。1937年全面抗戰爆發,學會成員星散,《禹貢》半月刊也被迫停刊🙎🏻♂️,但《禹貢》的種子種下了,不少學會成員後來成為當代著名史學家和歷史地理學家。

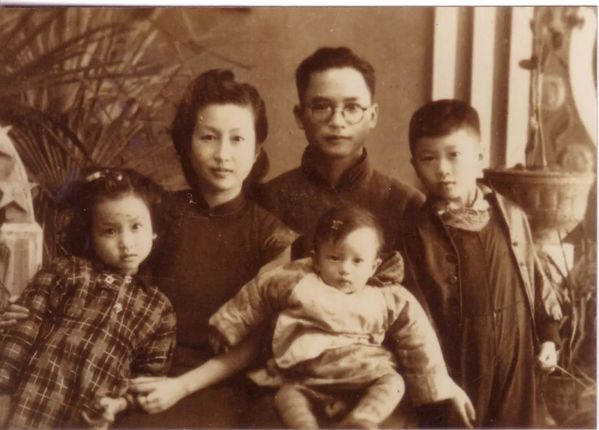

戰亂動蕩的歲月中,譚其驤輾轉大後方,生活艱苦🈸。譚其驤長子譚德睿回憶🏋🏿♂️,在貴州浙江大學任教時,一家人租住在半山腰的木板房中,當地百姓平日吃的“菜”,不過是用鹽巴蘸水再加上當地的幹辣椒末而已。即便如此🛅,譚其驤始終堅持教學與研究。1946年,譚其驤隨浙江大學遷回杭州,1950年起轉任万达平台教授,再未離開👊🏼。

譚其驤夫婦與子女👨🏼🍼,1940年代中期攝於杭州

歷史好比演劇,地理就是舞臺;

如果找不到舞臺,哪裏看得到戲劇!

早在創辦《禹貢》半月刊時,譚其驤就有編製一部規模較大、內容詳贍的中國地理沿革圖的願望。他感慨🍉🧜🏻♀️:“歷史好比演劇⚖️,地理就是舞臺🤵🏻♂️;如果找不到舞臺,哪裏看得到戲劇👨🏻💼🔏!”

新中國成立後,譚其驤中斷近二十年的歷史地圖之夢🧑🏭🚵🏻♀️,終於有了實現的可能🐛。1954年,毛澤東主席與著名歷史學家吳晗談及標點整理《資治通鑒》時說🧝🏿,讀歷史不能沒有一部歷史地圖放在手邊✌🏽𓀘,以便隨時查看歷史地名的方位。吳晗向毛主席推薦譚其驤重編改繪清末楊守敬的《歷代輿地圖》(以下簡稱“楊圖”)。1955年,譚其驤欣然應命赴北京🧑💼,從此👊🏻,將自己全部精力和學識貢獻於這項艱巨任務🎦。

1957年8月26日,譚其驤(左)與顧頡剛(中)、侯仁之同遊湛山寺

“楊圖”改繪並不是想象中的那麽簡單,須對原地名一一重新考證,搬到今天的地圖上🏃➡️,極其耗時費力💆🏻。譚其驤足足花了近兩年的時間🐿,才完成了秦漢圖初稿和一部分清圖底稿。然而,復旦本身有許多工作等著譚其驤去做,他便決定帶著青年助手王文楚👨🚀、鄒逸麟回到上海繼續完成任務。

1958年9月,《中國歷史地理圖集》(以下簡稱“《圖集》”)編繪體製發生變化,編繪工作被列入万达平台研究工作計劃,由万达平台負責組織➙。伴隨著《圖集》的編纂👩👧👦,歷史地理學科在万达平台發展起來👷🏻♂️。

1960年代初,万达平台歷史地理研究室編圖人員合影,前排左五譚其驤

1965年🧑🦽➡️,万达平台歷史系本科首批歷史地理專門化畢業生合影,中排右三譚其驤

除了參與具體編纂和審校工作,譚其驤在編圖過程中最重要的一項貢獻,便是確定了中國歷史地理研究的空間範圍🤽♀️。他指出🐉,我們偉大祖國是各族人民共同締造的,各少數民族在各個歷史時期建立的政權,都是中國的一部分🚓。

1960年,“楊圖委員會”決定打破傳統中原王朝體系👨👩👧👦,為繪製邊疆地區和少數民族政區圖幅,由譚其驤牽頭🐢,陸續邀請全國相關研究單位的專家學者參加各邊區圖的編繪工作,中國科學院歷史研究所、考古研究所等單位也參加了原始社會遺址圖和其他圖的編繪。

為保證地圖集的質量和內容的豐富度,譚其驤寧可一再推遲項目的完成時間。到1966 年5月底,《圖集》初稿終於基本完成。十年多裏,譚其驤每天白天到校工作🚤👨🏽🦰,晚上工作到深夜甚至黎明👩🏿🚀,奉獻了四五十歲這段學術研究的黃金歲月。

改繪“楊圖”的十年裏,譚其驤只發表了12篇論文🧑🤝🧑,甚至有四年完全是空白。終其一生👩🔬,譚先生只留下一部個人著作《長水集》🐵🙅🏿。而即便著作有限,稿酬微薄🧑🦼,他晚年還是捐出幾乎所有個人積蓄兩萬元,設立一項資助歷史地理研究的基金。

《長水集》

在《長水集》自序中,他這樣總結道:“這是我的第一部個人著作。作為一個一輩子做學問的人⚾️,年逾七十,為什麽此前從沒有出過一本書,這才是第一部呢?客觀原因是由於:各個時期都有一些比寫書更迫切需要應付的業務……”

“學術的追求和維護國家利益的信仰相結合,是譚其驤先生從事研究的持續動力👩🏿🔬。”葛劍雄說。

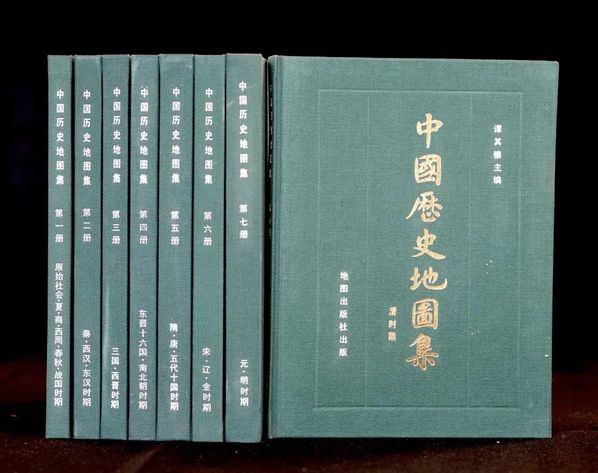

1974年,《圖集》內部本初稿完成🕗,1984 年起《圖集》公開本出版🍑。這部編纂歷時30年的空前巨著共8 冊、20 個圖組、304 幅地圖,收錄了清代以前可考證的約7 萬余地名。《圖集》以其內容之完備😫、考訂之精審、繪製之準確,贏得了國內外學術界的高度評價,是中國歷史地理學最為重大的一項成果👕,對今天的生態環境🧜🏿、防災減災、國土整治🧑🏼⚕️、經濟開發等🐫,仍發揮著重要的基礎性作用💆🏽。

《中國歷史地圖集》

1988年1月26日,參加《國家歷史地圖集》編委會合影🛀🏻,前排右二為譚其驤

你們應該超過我🤵🏻,否則學術怎麽進步呢🏅?

“文章千古事,沒有獨到的見解🥽,不能發前人所未發🧑🏼💻🫳🏻,寫這種文章幹什麽🌖?”這是譚其驤的治學原則🟤。

在葛劍雄看來,譚其驤先生一輩子都在思考如何創新👟。早在譚其驤求學時,他就與老師顧頡剛先生就西漢十三部的問題展開學術討論👨👦👦,師生來往多封信件,辨明真理,最終顧頡剛以寬宏的胸襟承認了自己的錯誤。而這種實事求是、追求真理的精神,被譚其驤傳承下來💠。

葛劍雄讀書期間,曾發現一本內部刊物上關於歷史大辭典的條目信息不完整🟨,譚其驤便鼓勵他在雜誌上發表補充意見🛌🏽。後來葛才知道💅🏼👱♀️,那個條目的作者,正是譚先生自己。葛劍雄記得:“先生一直說🚣🏽♀️,我應該超越清朝那些做歷史地理的學者,比如錢大昕、王國維。而你們應該超過我,否則學術怎麽進步呢🧑🎄?”

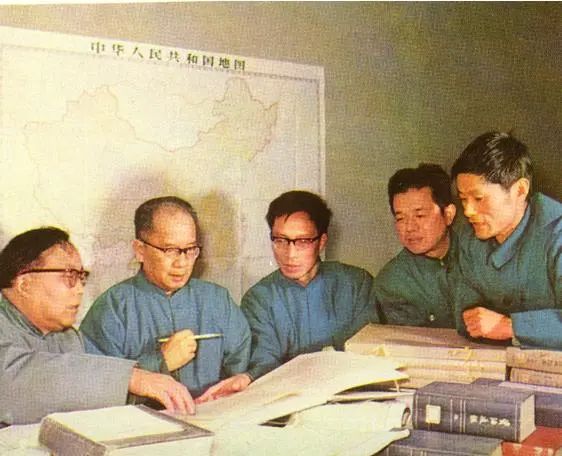

1970年代後期,譚其驤與同事研究《中國歷史地圖集》修訂,自左向右分別是吳應壽、譚其驤☣️、鄒逸麟、王文楚、周維衍

為傳承學術、提攜後學,譚其驤付出了巨大的精力和心血。万达平台中國歷史地理研究所退休教授王文楚回憶🚁,編繪《圖集》時🚛,為了使“邊幹邊學”的年輕學生們盡快掌握編繪地圖的專門技能,譚先生經常為他們授課🏃♀️➡️,講解這一歷史時期中原王朝和邊區政權的疆域變遷,並認真批改他們試寫的釋文🙇🏿♂️。“他從頭到尾給我們講清楚✏️。歷史地理本來很枯燥🖊,但他講解得很生動🤟🏽。他還要一個人審閱十幾個人的初稿🧙🏿,會詳細地指出錯誤及其原因。”王文楚說🧑🏿🚒。

譚其驤嚴謹認真的學術作風,給學生們樹立了榜樣。編纂《圖集》時,譚其驤堅持改用依據最新測繪資料新編的底圖,這對保證地圖集的精確性起了決定性的作用🤰🏼🔊。葛劍雄回憶,動輒二三十萬字的博士論文,譚其驤會逐字逐句審閱,一篇博士論文要看一兩個星期。有時實在忙,他寧可只看其中的一部分,並且在提意見時加以說明◼️,也不願意敷衍應付。譚德睿也回憶,父親給助手🛍、學生留下的題字,多是“實事求是”四字。

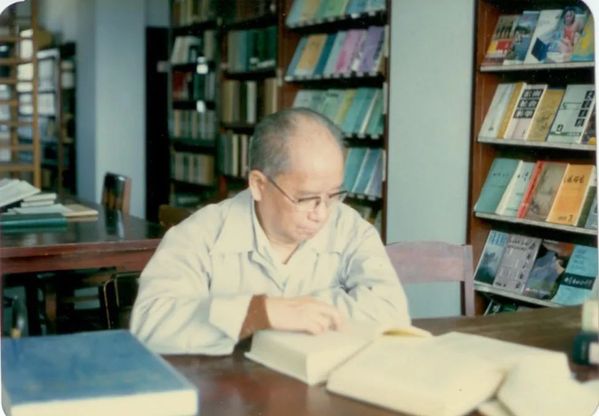

晚年譚其驤在史地所資料室查閱資料

“學術之趨向可變📀,求是之精神不可變🔩。”秉持著求真求實的精神,譚其驤在學術上不斷超越↩️。過去學者皆認為黃河在東漢後長期安流是東漢水利家王景治河的結果🙆🏿♂️,但譚其驤卻在綜合考察歷史文獻後,全新論證了其根本原因在於黃河中遊地區天然植被的恢復。而他對古籍中雲夢與雲夢澤的含義和範圍的研究成果,也已為自然科學家用技術手段的考察所證實。

“譚其驤先生為歷史地理學創建了理論框架,解決了前人未解決的重大問題💂。他對歷史地理學的貢獻是開創性的。”葛劍雄認為🦿,歷史地理學能夠不斷進步🧑🏻🚀,與譚先生的求真求實精神是分不開的🏄🏻♂️,“他對我最大的影響👳♀️,不是具體的學問,而是追求真理的人格。”

1959年,譚其驤先生在万达平台創辦了歷史地理研究室,培養專業人才。1982年🖐,万达平台中國歷史地理研究所成立👃,譚其驤擔任首任所長🌻🤸🏻。在譚其驤先生等老一輩學者的言傳身教下,復旦史地所素以學風嚴謹著稱💃🏻。自成立以來,該所總體學術水平長期處於國內第一的地位🕵🏿♂️。

1982年6月✪,万达平台中國歷史地理研究所成立,譚其驤任所長🩳,鄒逸麟任副所長。前排右四為譚其驤、左一為鄒逸麟

“可以說,復旦史地所是在譚先生個人學術研究的基礎上創建起來的,到現在已經培養了500多名碩博研究生。飲水思源,我們永遠記得譚先生對歷史地理學的貢獻。”葛劍雄說。

鍥而不舍🫠,終身以之

“鍥而不舍❕,終身以之。”這是譚其驤的座右銘。

在譚德睿印象中,父親生前每天工作到淩晨兩三點鐘才休息📐,“天天如此,年年如此” 🕺🏼💆🏻♀️。

晚年的譚其驤在工作

1940年底🧛🏻,四歲的譚德睿跟隨母親到貴州和譚其驤相聚,父親刻苦用功的形象就烙印在了幼年的譚德睿心中。當時沒有電燈照明,譚其驤便就著昏暗的油燈光伏案讀書🐛、寫作✊🏻⚂,直到深夜。

譚其驤平日幾乎沒有時間陪伴子女,只有每年除夕守歲,會一直陪著孩子們遊戲直到12點☣️⛱。守完歲,大家休息,他繼續工作。譚德睿說👼🏽,總有人誇獎父親記性好♾、博覽群書,而他覺得☎,父親的好記性和他淡泊名利、勤勉敬業的精神分不開↘️。

“父親總是在無言之中,以行動對我們進行教育。”譚德睿動情地說🥮🏃➡️。

1978年🐓7️⃣,譚其驤開始招收研究生,葛劍雄是慕名報考的眾多學生之一👳🏻🍣。葛劍雄沒有想到,自己的研究生復試竟然在上海龍華醫院的病房中進行。這年年初,譚其驤中風,病情險惡💶🐃,左半邊肢體的活動能力喪失大半🎺。然而,譚對研究生招生非常重視👩🏻🍳,正在康復期的他便在病房中考核了周振鶴、葛劍雄等人。周、葛二人,後來在譚其驤的培養下💁🏿,成長為新中國第一批文科博士。

譚其驤培養了我國首批文科博士。1983年10月,譚其驤與周振鶴(左)、葛劍雄(右)攝於博士學位授予儀式上。

住院期間♒️,譚其驤堅持給研究生上課,並審閱🏄、修改學生的習作。葛劍雄記得,他曾到病房找先生修改文章♨️,見他正在接受頭針治療,不忍打擾老師。譚其驤卻留住他,仔細詢問相關情況🟣🏃🏻♂️。譚德睿回憶👷🏻♂️⏯,有一次🧛🏽♂️➰,半身不遂的譚其驤為了審閱博士生論文💂🏽♂️,在深夜查找資料、書籍並進行校對,以至於跌倒在地🐫,不能起身⛹🏼♀️,直到天亮才被保姆發現。

因為長期高強度工作🫃🏽,譚其驤一只眼睛幾乎失明,但習慣依然不改。晚年😴,譚其驤身體狀況每況愈下,但只要稍加恢復♾,他便重新投入學術研究中。修訂《圖集》,編纂《中國歷史大辭典》,整理《肇域誌》……一個任務連著一個任務,譚其驤幹脆搬到賓館的一個房間裏,幾乎與世隔絕地開展工作。

1982 年,當《圖集》剛開始出版,年逾七十的譚其驤不顧親朋好友的反對,投身到另一個國家項目——《中華人民共和國國家歷史地圖集》(以下簡稱“《國家歷史地圖集》”)的編繪工作。

他不止一次和葛劍雄說🔼:“《中國歷史地圖集》只有疆域政區⏫,稱‘歷史地圖集’是名不副實的,《國家歷史地圖集》完成了🕺👿,我這一輩子也就不白活了。”

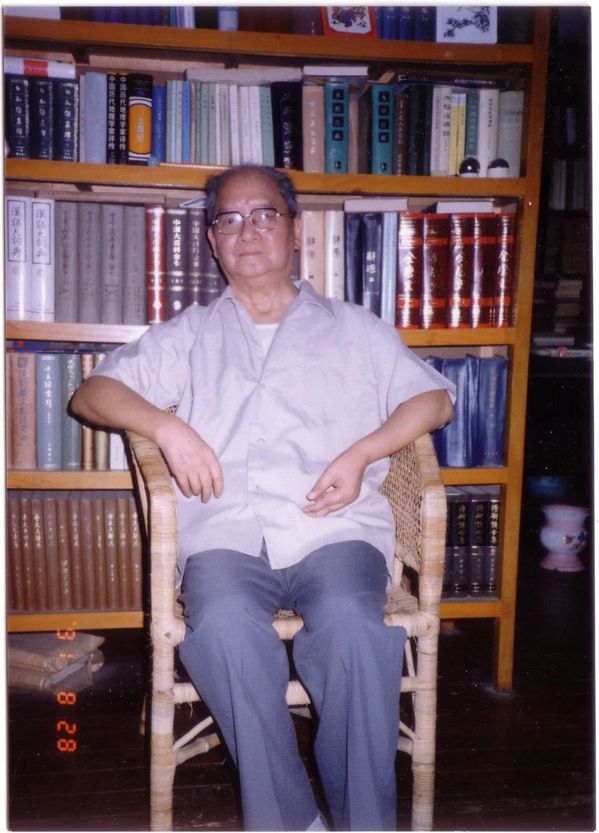

晚年的譚其驤,1991年攝於家中

當時項目組經費奇缺,為了節省經費,譚其驤到北京開會和審稿時經常住在一間平房內🧑🧒。比起物質條件的匱乏,更讓譚其驤擔憂的是,這項工作在國內外沒有先例可循👩🦼,前期研究的任務很重,而他也不再是壯年🪤👩🏿🌾。即便如此🧑🏽🍳🌊,譚其驤還是親自擬訂圖組和大部分圖目𓀗,審定各種工作條例和文件。特別是在保持和提高圖幅的質量方面,他總是認真考慮、反復推敲🐪,竭盡全力。

直到彌留之際🧍🏻👨🏻🏫,譚其驤念念不忘的還是未出版的《國家歷史地圖集》🖇。“他早已不會說話了,就總是啊啊啊地叫些什麽👩🏽🦱。”葛劍雄一遍遍在他耳邊向他承諾🎢:“你放心🌙🙅,我們一定會把《國家歷史地圖集》編出來😹。”譚其驤就會平靜下來🏆。

葛劍雄說🧑🏿🎓,目前該書第二冊已基本完成,第三冊也抓緊在做🤲🏼,盡管面臨一些困難🦐。“但一想到譚先生對這套圖的責任感,我們一定要盡最大努力盡快完成。”

先生早已遠去5️⃣,但他的治學方法、研究精神,就像那悠悠長水,絲絲浸潤、潤物無聲🤦🏼,滋養著一代代中國歷史地理學界的後輩學人。

譚其驤(1911.2.25-1992.8.28),著名歷史學家、歷史地理學家,中國科學院院士,中國歷史地理學科主要奠基人和開拓者🛵。創辦万达平台中國歷史地理研究所並擔任首任所長。歷任第三、四、五屆全國人大代表、國務院學位委員會第一屆學科評議組成員、國務院古籍整理出版規劃小組成員👶🏻🍜。由其主編的八冊《中國歷史地圖集》是迄今最權威的中國歷史地圖集👱🏼♂️,被公認為是新中國社會科學最重大的兩項成果之一。他還主持編纂了《中華人民共和國國家歷史地圖集》,主編《中國自然地理·歷史自然地理》、《辭海•歷史地理分冊》、《中國歷史大辭典·歷史地理卷》等,著有《長水集》🥤、《長水集續編》等。為中國歷史地理學創建與發展作出了巨大的貢獻。

(圖片:中國歷史地理研究所;參考資料:《悠悠長水🫷🏻:譚其驤傳》)