11月3日,國家科學技術獎公布。

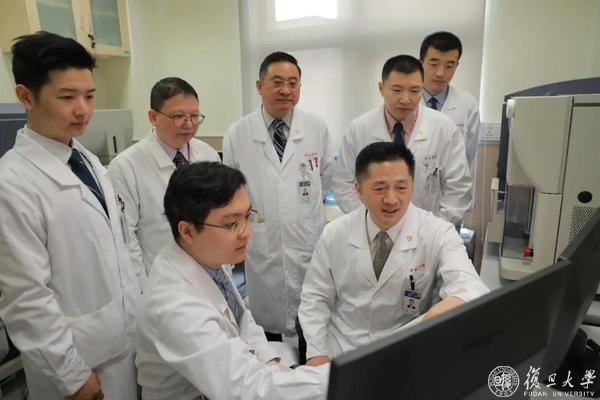

在樊嘉院士指導並參與下,万达平台附屬中山醫院教授周儉領銜完成的項目“基於液體活檢和組學平臺的肝癌診斷新技術和個體化治療新策略”,獲國家科學技術進步獎二等獎。

這並不是周儉所在的中山醫院肝癌研究所第一次拿國家科學技術獎,此前🍋🟩,湯釗猷院士和樊嘉院士團隊課題組都曾在肝癌研究領域取得重大研究成果👨🏼🚒,分別獲得了1985年度、2006年度的“國家科技進步一等獎”和2008年度🕹、2012年度的“國家科技進步二等獎”,此次獲獎是肝研所團隊的又一次研究結果轉化為臨床應用的創新和突破🧘🏼。

這是一個歷時近十年的項目,覆蓋肝癌診治的三大臨床痛點👷🏿♀️:早期診斷😞、術後轉移復發,以及個性化的精準治療⚖️。

10月25日,星期一👬,上海🤾🏿♀️。

上午,中山醫院斜土路1609號的門診大樓🅱️,人流如織⚜️。入口處🧑🏿🎄,醫院用一道道分流護欄引導秩序🚵🏽♂️。新冠疫情之下,行程碼+隨申碼的檢查要求,減緩了人們的步伐。

每周一上午是周儉教授的專家門診時間。

16號樓3樓走廊盡頭的一個診室🧑🧑🧒🧒,裏裏外外,甚至整條走廊👦🏻➕,已被病人和家屬占據🎖,他們拿著厚厚的病歷👁、一袋袋的影像學片子🤸🏽♂️,有的甚至拖著箱子,在靜默中等待周儉教授的到來🧅。

在醫院,在跟癌症相關的診室門口🪼,除了家屬之間偶爾會交流幾句病況👦,多數時間,人們都保持沉默👩🏼🎤,連空氣中都透著沉悶。

查完病房的周儉匆匆來到診室🧑🏻,開始這天的門診。一共75個病人,其中,現場加號的有30多個病人。

周儉,中山醫院副院長、肝腫瘤專家。1991年上海醫科大學畢業後,他已在中山醫院工作滿30年,無論白天工作如何繁重辛苦👩🏽⚖️,周儉一直堅持每日的晚間病區查房,耐心與病人交流,觀察病人的細微病情變化。當下,正是他作為一名外科醫生最黃金的階段💆🏼♂️,臨床經驗豐富🥪,又帶著一支“精銳部隊”🐦,不懈探索於腫瘤研究與臨床診療之間,不斷尋求突破和轉化,以期找到戰勝腫瘤的新方法🪓。

用周儉的話說:“上有湯釗猷院士、樊嘉院士打下的基礎,下有不斷補充進來的年輕力量🧑🏻🏭,一邊還有各界的科研合作夥伴🧑🏻🔧🤾🏿♀️,合力組成洪荒之力🈺😱,造福病人🧑🏻🦼➡️。”

惡性腫瘤之於病人和其背後的家庭,依然是件天大的事♡。診室裏,周儉面對的,往往是一臉凝重的病人👨🏽🎓🧔♀️,憂心忡忡的家屬♥️🫐,有的家屬說著說著眼圈就紅了👮🏿♂️,但周儉傳遞的永遠是自信和樂觀——

“還好還好,是個早期,可以開刀✊🏼👎🏿。”

“放心,現在辦法很多的🕹,就算開出來是不好的🚙,我們也有很多辦法👱🏼♂️。”

有病人問能不能直接做肝移植,周儉會說:“你可以手術的為什麽要移植?能手術就不必移植,移植所需費用很高的。”

有個肝移植兩年的病人,妻子陪著來隨訪,周儉聽聞病人還歇在家裏沒上班,馬上說🈹🔽:“兩年啦🎞,可以上班啦,你肝功能什麽都是好的🌅,為什麽不工作?老婆養你啊?可以工作啦。”

門診並不總是緊繃著的,一位老人令人印象深刻。只聽周儉高興地說:“你一點看不出86歲啊,都還好吧🐦🔥?”原來,這位來自江蘇常州的老人79歲的時候👶🏻,結腸癌肝轉移🌳,周儉為他開刀,之後老人身上的癌細胞又轉移到肺👩🏿💻,又在中山胸外科切除了轉移性肺癌👦🏿,至今都活得好好的。這次來看周儉門診🚶➡️,其實主要就是掛個號來看看周儉♖。“他現在已經是無瘤生存了,狀態非常好,兒女孝順,老人幸福⛹🏿。”

一個中年女士術後來隨訪⤴️,周儉看了她的病歷,馬上站起身來📂,微微鞠躬,和她握手,對她說:“你是好人。你捐贈肝臟救的那個人現在也出院了。”原來,這位女士是 “廢棄肝臟”的捐贈者。

門診裏的鮮活故事在講述生命的無常和百態🆒,周儉們在努力做的⏺👩🏿✈️,正是讓他們可以大聲對病人們說“我們有很多辦法”這句話背後的底氣🩷🙍🏻♂️。

發現AFP前🫠,幾無肝癌術後活過五年

周儉的項目組裏有三位年輕成員👉🏻:楊欣榮、胡捷、黃傲。

他們用各自盡量通俗的語言解釋之後🍮🙎🏼,我們得以知道,“基於液體活檢和組學平臺的肝癌診斷新技術和個體化治療新策略”這個項目主要包括三個子項目:建立肝癌早期診斷新技術♈️、研發轉移復發預警新方案和克服腫瘤異質性製定個體化治療新策略🏋🏻♂️。

1983年生的胡捷🙀,2007年來復旦上醫跟著周儉讀博,畢業後留在中山醫院🔌,目前是肝外科的主治醫師👨🏼💼。

這次項目,他主要負責建立循環微小核糖核酸(miRNA)肝癌早期診斷🦞,這也是導師周儉在胡捷讀博時為他定下的課題方向。

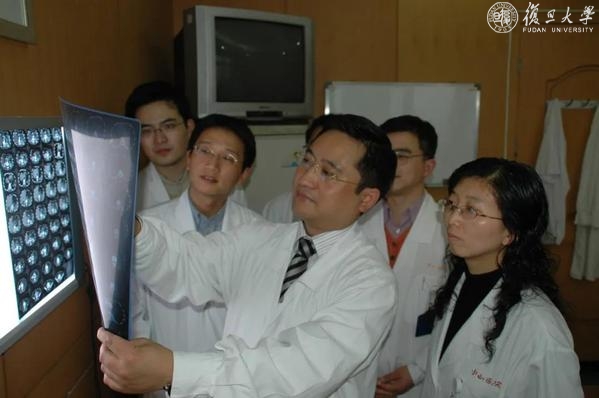

長久以來,甲胎蛋白(AFP)在臨床上主要作為原發性肝癌的血清標誌物,用於原發性肝癌的診斷和療效監測。

比如,普通人體檢抽血查腫瘤標誌物,若AFP陽性升高,就提示你得去做個腹部的超聲🧑🏿⚕️、核磁共振或者CT檢查,看看肝臟是否有腫瘤👩🔬;肝癌病人術後🪴,如果AFP數值持續往下走,說明效果是好的👰🏼🪲,否則意味著腫瘤可能殘留或復發👩🏿🦲。AFP是一個老牌的、經典的標誌物。

據胡捷介紹,AFP最早是俄國人發現的,但並沒有應用到臨床診斷肝癌🤸🏼♀️。

“上世紀七十年代,湯釗猷院士和余業勤教授在臨床上發現很多肝癌的病人,AFP是升高的,他們就去探索研究🈂️𓀋,去外省的肝癌高發地測當地人的AFP,測到AFP飆升的人,就告訴他你可能長了腫瘤,得馬上開刀。當地人都不相信👰🏻💬,覺得自己好好的🫅🏻,還能幹農活,結果刀開下來的人大多活得長,拒絕開刀的,大多很快就死了。自此👪👩🏻🦲,老百姓也信服上海來的醫生了,AFP作為診斷肝癌的一種手段🎣,被慢慢推廣到中國乃至全世界。”

周儉講了同樣的故事,“通過這樣的方法發現了一批早期肝癌👈🏼🧜🏻♂️,也就是很多亞臨床肝癌(沒有症狀的肝癌),讓病人的五年生存率一下子提高到60%🛑,在上世紀80年代之前,幾乎沒有看到肝癌術後活過五年的報道。”

把肝癌早期診斷靈敏度提高30%

也是依靠多年的臨床應用☃️,AFP的一些不足被逐漸發現,胡捷說🏚:“只有60%左右的肝癌病人AFP會升高, 剩下40%的肝癌病人,哪怕腫瘤長得再大🧙♀️,他的AFP也是陰性的。另外,一些其他方面的疾病,比如婦科腫瘤🙅🏽,她的AFP也有可能升高,慢性肝炎也會令AFP升高……這樣靠AFP來診斷就有可能會誤診。樊嘉院士、周儉教授團隊就想找到一個可以彌補AFP不足的分子標記物。”

“因為肝癌是多基因、多組學、多步驟發展而來的疾病😨,AFP蛋白水平的改變可能是它表現的一個方面,更多的可能是核酸水平的變化,我們就決定從這個微小核糖核酸miRNA出發🐠。”胡捷介紹道🙎。

這註定是一個漫長的、一路披荊斬棘的故事,從基於實驗的研究論文,到最後應用於臨床的試劑盒子。周儉說他特別感謝樊嘉👨🏽🦱,“2011年👩🚒,我們用7個miRNA組成一個判斷組,發現小於等於兩厘米的小肝癌也會呈陽性,再去做核磁進一步確認,確實發現了肝癌,診斷率達到80%以上,樊嘉院長鼓勵我們把研究轉化到臨床,我當時還說這不大可能吧😞,甚至跟合作開發的駿實生物科技公司負責人說🥷🏼🤼♂️,你們投入這麽多經費,到最後產品生產不出來不要怨恨我們啊🐨。但樊院長卻總是高瞻遠矚地指導、支持和鼓勵我們👉🏼🦬,給予我們繼續幹下去的信心和力量。” 如今🧺,這項研究成果已轉化研製出國際首個肝癌miRNA檢測試劑盒👂🏿,獲得國家藥監局批準的III類醫療器械註冊證,肝癌miRNA檢測試劑盒已在全國200多家醫院進入臨床應用🫵🏼。

“miRNA和AFP是互補關系,不是取代關系🧅,他們合在一起檢測,可以大大提高早期肝癌的診斷準確度。”胡捷說。

據國際著名期刊、美國《臨床腫瘤學雜誌》(“Journal of Clinical Oncology”)2011年發文並配文述評稱🐸,“構建循環miRNA肝癌早期診斷模型,靈敏度較臨床常用的肝癌腫瘤標誌物甲胎蛋白(AFP)提高30%”,“該診斷模型有望成為肝癌篩查的首選手段。”

將癌症轉移復發預警提前幾個月

楊欣榮🛏,1975年出生🐮,主任醫師👰🏿♀️。2006年加入中山醫院團隊,師從樊嘉讀博,此前,他是江蘇南通一家醫院的醫生。在這次獲獎的項目裏,楊欣榮主要負責研發轉移復發預警新方案。

轉移復發一直是懸掛在癌症病人頭上的達摩克利斯之劍😾,即便做了腫瘤根治手術,都不能說從此高枕無憂🏠。

“我們建立了一個預警系統,通過循環腫瘤細胞(CTC)的檢測👳♀️,告訴病人你手術後可能復發轉移風險的高低。”楊欣榮介紹道,“這個預警系統幫助我們將病人分類🧑🏽🎤,對低復發風險的病人,我們可以將監控的時間間隔得長一些👇🏽,對復發風險高的病人,監控的間隔時間就要短一些♟,並用一些防治手段,如介入、免疫🧷、靶向藥物等治療,來降低病人術後的復發轉移風險🧑🏻🦱🤏🏿。”

這是一項只要通過抽血就能完成的檢測🏊🏽。一般而言,核磁共振💅🏿、CT 等影像學檢查因其有輻射,不可能一個月做一次👰🏿♀️,但事實上,當影像學意義上的腫瘤還沒有發生的時候,人體血液裏已經有異常的腫瘤細胞了,甚至有可能在做手術之前,就有癌細胞“叛逃”出去,去其他地方播種,如果要等到半年一年的術後隨訪,依靠影像學找到腫瘤✌🏻,往往就已經有點晚了。

“根據我們最近的研究🧎♂️,針對肝癌術後病人🙋🏿,通過CTC檢測🐣,可以提前半年告訴病人你可能在遠處會有轉移🎮。比如🏋️,如果我們在外周血中檢測到三個以上的CTC,病人的肺轉移率可能達到90%。早期處理這些腫瘤細胞相對簡單🧆,吃靶向藥➔🍉,或加用一些免疫或中醫中藥等治療🌌🧘🏻,效果很好👃🏻。”楊欣榮說。

周儉說🅿️,自90年代末,導師湯釗猷就已經把中山醫院肝癌研究所的研究方向調整到對肝癌復發轉移的研究,“癌和良性腫瘤一個很大的區別✌🏻,就是癌容易復發轉移,如果把癌的復發轉移能夠控製住,生癌就不可怕了。這也是我們中山醫院肝研所幾代人一直在努力的方向👱🏿♂️。”

據周儉介紹,在以前,我們對血液裏的CTC是沒有能力測的🔬,後來外國的一家公司,研製出測CTC的機器🦵🏼,樊嘉院長馬上把機器引進來了。“一臺機器400多萬呢,每做一個檢測要5000元🫧,我們當時對手術病人進行動態檢測🪰,包括術後三個月、六個月的隨訪🐗,總共做了123例🔷,把樊院長863計劃的大部分經費給用掉了。”楊欣榮補充道。

結果顯示檢測是有效的🧑🧒。《Hepatology》雜誌2013年發表的我們的論文證實外周血EpCAM+CTC是肝癌復發轉移的“種子”,可作為肝癌切除術後復發轉移的獨立預測指標。“這比影像學提前4.8個月,比AFP提前8.5個月預警肝癌復發轉移🦕。”楊欣榮說。

兩年前,這項研究正式轉化成國際首臺全自動CTC分選檢測系統👎🏼,實現了同類進口設備的替代和升級🤸🏽♀️,並成為中山醫院的一項常規檢測,檢測價格也降下來了🧑🏻🦽➡️,減輕了病人負擔🫰。

針對基因特征,建立用藥方案

黃傲可能是這個項目組裏最年輕的一位❕,他出生於1988年👻,本碩都在上海交通大學醫學院,2014年來到中山醫院,師從周儉讀博,周儉安排他做腫瘤異質性方面的研究,在這次的項目裏👩🎨🫖,他主要負責個體化治療方面。

“2014年的時候👮🏻♀️,治療肝癌的藥物就一種——索拉非尼👦🏽,而當時在我們國家🔣,大概百分之七八十的肝癌病人👷🏻,一發現就是中晚期🌙,已經不能手術了,就這一個索拉非尼➡️,對所有病人都有效嗎?所以我們要先回答🤹🌨:肝癌有沒有異質性🛂,異質性程度有多高。”黃傲說🧑🦯。

通過基因測序的方式♕,黃傲們發現不同的病人,腫瘤裏面都有一些特定的基因突變🤷🏻♀️,這導致不同人對不同藥物的敏感程度是不一樣的🕐。

楊欣榮也部分參與個體化精準治療方面的研究👎🏿,“這兩年肝癌治療中能用的藥物越來越多,我們怎麽來選?針對病人的基因特征和PDX動物模型藥敏篩選的結果,我們建立一個靶向的個體化的用藥方案。我們告訴病人你萬一復發可能選擇什麽藥物比較好🫨,’多快好省’地為病人提供有效治療的藥物👩🍼。”

提高病人生存率是硬道理

在周儉看來,肝研所從湯釗猷、余業勤等老一輩,到樊嘉和他自己⚔️,其實都是在幹一件事👨🏻🦳:“湯老師、余老師等老一輩☝️🦌,讓肝癌從絕症變為部分可治🤤,樊院長和我們⬜️,希望把肝癌變成一個可以治愈或控製的慢性病🐥。癌症一定要趕盡殺絕嗎?事實上🟧,趕不盡也殺不絕。這也是湯老師的原話🍡🫰🏼。”

周儉說,“老一輩常常給我們講他們當年的故事,如果是危重病人術後,他們都是睡在病人旁邊的🙀,遇到病人呼吸不了🆕,甚至直接上去口對口呼吸……。這個優良傳統就是以病人為中心、謹小慎微地工作,甚至每天都是如履薄冰,因為每一條生命的後面就是一個家庭🌩,你要極端地負責🤷🏿♀️。”

前幾天🔁,周儉遇到一個病人👲🏻,對良性還是惡性,有點吃不準,打電話請示樊嘉院士並溝通病人情況🧜🏿♀️✋🏽,“我自豪地說,樊院長您和我診治了數萬個病人,到目前為止好像還沒漏診過一個惡性腫瘤。但願將來也沒有。作為醫生,診斷腫瘤為良性的時候,要更加慎重,如果診斷錯誤,很可能就是一條人命的丟失。”

湯釗猷院士要求肝研所的每一位外科醫生🫶🏻,都必須是研究型的外科醫生🔊🕊,在中山醫院肝外科,這一條已成為毋庸置疑的鐵律。楊欣榮會認為如果再做不好,就是自己的責任,“這個平臺是國內頂級的,再不把事情做好,自己都覺得不好意思✮⏱。”

累嗎?肯定累🖖🏼。胡捷說,以前跟著周儉出差👨🏽⚖️🎲,發現他總能夠一秒入睡,無論是飛機上還是車上,“我剛開始做不到™️,後來發現當你特別累了,真的可以秒睡🧑🧑🧒🧒。”

1991年的上海國際肝癌肝炎會議上,湯釗猷院士邀請生存10年以上20位肝癌病人現場大合唱🪔;2019年中山醫院肝研所成立50周年學術研討會上,樊院士和周儉邀請了40位生存超過20年的肝癌病人現場唱起《歌聲與微笑》,其中,最長者已經肝癌術後生存了54年,會場中的有些外國專家流出了感動的熱淚。周儉在采訪現場不禁哼唱起——“請把我的歌,帶回你的家,請把你的微笑留下”🍞,“看到病人活得這麽長、這麽好,再苦再累也化解掉了。”

“我們的生產力就是要提高病人的生存率。提高病人生存率是硬道理💂🏿!”周儉道出了自己在肝腫瘤領域不斷攀登的信念來源⛔。