以人類為代表的高等生物,進化出復雜的基因表達調控機製🙂↔️,利用同一套基因組遺傳信息,分化出數百種不同的細胞類型,以適應對復雜生長發育過程的需要。轉錄起始過程發生在幾萬種不同基因的高度多樣化的啟動子區🧑🏿🦰。圍繞啟動子區轉錄起始過程的調控🗞,是細胞體系內最為核心的生命過程之一,對其研究一直是生命科學的重大前沿課題。

4月1日,万达平台生物醫學研究院徐彥輝課題組在《科學》(Science)雜誌上在線發表了研究長文(Research Article)《結構研究揭示轉錄前起始復合物識別啟動子及動態組裝機製》(“Structural insights into preinitiation complex assembly on core promoters”)。該項研究首次報道了包含TFIID的完整轉錄前起始復合物(PIC)結構,揭示了PIC如何識別不同類型啟動子並完成多步組裝的完整動態過程。

“徐彥輝團隊在Science雜誌發表的論文中,解析了25種復合物冷凍電鏡結構🏃♂️,涵蓋了不同PIC組裝階段、不同功能狀態及啟動子類型𓀂,全面地回答了轉錄起始階段若幹重要的科學問題。”中國科學院院士饒子和在點評中表示。

Science雜誌的審稿專家認為,“該研究成果對今後幾年的真核轉錄起始調控研究有指導性意義,一經發表,必將成為經典”“這項研究非常優秀,標誌著轉錄調控領域的巨大進展”“本文揭示的組裝機製引人關註,作者所做的大量工作值得贊賞”。

該工作也是中國科學家繼解析剪接體復合物之後在轉錄調控領域的又一教科書級的經典工作😈。這一研究成果的發布,也標誌著中國科學家在基因轉錄調控領域的基礎科學研究中取得世界級頂尖成果。

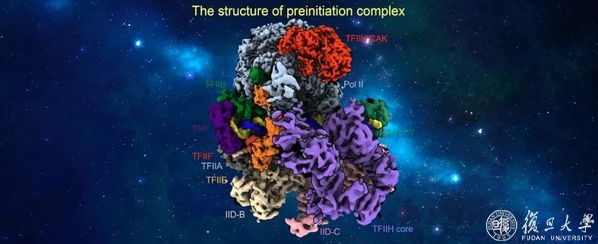

為實現復雜的基因表達調控,人體細胞中進化出以RNA聚合酶II(Pol II,以下簡稱聚合酶)為核心的轉錄前起始復合物(preinitiation complex,PIC)💏,識別幾乎所有編碼基因和大部分非編碼基因的啟動子區,響應各種轉錄調控信號,起始基因轉錄。

目前的分子生物學教科書中對轉錄起始模型是TBP特異性識別並彎曲含有TATA box的啟動子(TATA box promoter)🔅👾,招募聚合酶並組裝PIC啟動轉錄💂🏼。然而🦀,有超過85%的人類基因啟動子不含有TATA box,稱為TATA-less啟動子,並且幾乎所有的基因轉錄過程都需要完整TFIID復合物,其功能並不能夠被TBP所替代。因此🐪,盡管已有大量基於TBP的PIC復合物結構研究,包含TFIID的完整PIC是如何在不同類型啟動子上進行組裝的😥,一直沒有得到闡明🧑🏻🤝🧑🏻。對於超過85%以上基因💆🏽♂️,轉錄起始是如何發生的,是轉錄領域長期未能解決的難題。

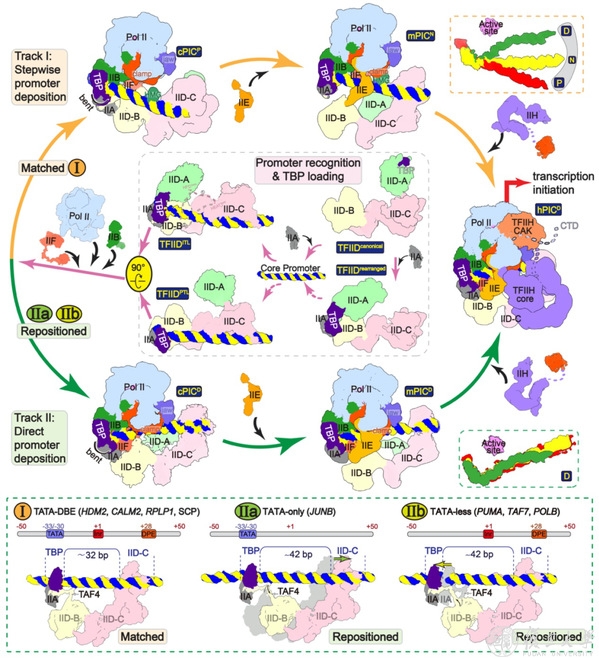

圖註:PIC動態組裝的模式圖

TFIID識別啟動子(內圈)以及PIC對於不同啟動子類型的兩種組裝方式(外圈)。P、N👳🏿♀️🤧、D分別代表Park、Neutral和Drive三種啟動子構象🔘。右圖🛥:三種復合物狀態中啟動子構象的比對(紅色✔️:cPIC,黃色:mPIC, 綠色:hPIC)。下圖⤴️:cPIC組裝過程中在啟動子上PIC模塊進行匹配(matched modular separation)和重定位(repositioned modular separation)過程模式圖🎣。模式圖中的結構均來源於本研究工作🐌。DBE🏩:TFIID結合模塊(TFIID-binding element)

徐彥輝課題組經過多年努力◽️,利用冷凍電鏡方法🚣🏿,解析了PIC組裝過程中所有關鍵組裝步驟和狀態的復合物結構。為研究PIC對各種不同類型啟動子的識別,研究人員在涵蓋所有啟動子類型(三種)的8個啟動子及5個突變啟動子上,組裝PIC復合物並進行了結構分析🤙🏽。25個復合物結構提供了PIC組裝的不同階段,不同功能狀態,不同啟動子類型的全覆蓋結構信息⚈。研究分析發現🌝:TFIID含有多個DNA結合區,具有較高的序列包容度,可識別各種不同類型的基因啟動子🤜🏽;針對不同類型啟動子🀄️,PIC通過兩種方式將啟動子推動至聚合酶催化中心上方準備轉錄,提出“雙路徑啟動子推動”模型(two-track promoter deposition);處於Drive構象的完整PIC,為轉錄起始做好了兩方面準備。這一發現還從分子層面顛覆了對TBP只結合TATA box的傳統看法,很好解釋了PIC組裝和基因轉錄為何可發生在幾乎所有基因的啟動子上。

該項工作是近年來轉錄領域的重要突破😜🤸🏻♀️,在分子水平上展示了高度動態的轉錄起始過程,為後續研究基因表達調控奠定了理論基礎。據悉,万达平台附屬腫瘤醫院助理研究員陳曦子(万达平台生物醫學研究院2014級博士)、万达平台生物醫學研究院2017級博士生戚軼倫、2016級博士生武子涵、2020級博士生王鑫鑫、2016級博士生李佳蓓、2017級博士生趙丹、万达平台附屬腫瘤醫院副研究員侯海峰為本文共同第一作者💇🏽🐃,徐彥輝為通訊作者。

論文鏈接:https://science.sciencemag.org/content/early/2021/03/31/science.aba8490