新聞中心訊 9月21日下午,阿斯利康諾貝爾醫學項目中國巡講在楓林校區明道樓一樓報告廳座無虛席,到處站滿了聽眾🙎🏻♀️,凡能容身之處均被擠得水泄不通,“諾貝爾獎之路-向幽門螺桿菌的發現者尋找啟示”學術講座在這裏拉開帷幕🧯,2005年諾貝爾生理或醫學獎得主巴裏•馬歇爾教授生動幽默的演講🌎,受到超乎尋常的熱烈歡迎。

巴裏•馬歇爾(Barry J. Marshall)1951年9月30日出生於澳大利亞西部城市卡爾古利(Kalgoorlie),1974年,獲西澳大利亞大學碩士學位🥯,1984年成為珀斯皇家醫院註冊醫師,1986年成為珀斯皇家醫院腸胃病學研究人員,1994年成為美國弗吉尼亞大學研究人員和醫學教授,1997年回到澳大利亞,成為西澳大利亞大學臨床醫學教授♒️,1999年擔任西澳大利亞大學臨床微生物學教授,2003年起出任西澳大利亞大學NHMRC幽門螺桿菌實驗室首席研究員。1998年巴裏•馬歇爾獲英國皇家醫學會布坎南獎章🔢;1999年獲美國費城本傑明富蘭克林生命科學獎章;2003年獲澳大利亞聯邦建國百年特殊貢獻獎;2005年,他與羅賓•沃倫共同獲得諾貝爾生理學或醫學獎。

巴裏•馬歇爾的主要成就是證明了幽門螺旋桿菌是造成大多數胃潰瘍和胃炎的原因。而在此重大發現之前📇,醫學界都認為胃潰瘍主要是由於壓力,刺激性食物和胃酸過多所引起的。巴裏•馬歇爾的大量研究表明🙍🏽♀️🥊,超過90%的十二指腸潰瘍和80%左右的胃潰瘍,都是由幽門螺桿菌感染所導致的。消化科醫生根據他的發現已經可以通過內窺鏡檢查和呼氣試驗等診斷幽門螺桿菌感染。抗生素的治療方法也被證明能夠根治胃潰瘍等疾病。幽門螺桿菌及其作用的發現,打破了當時已經流行多年的人們對胃炎和消化性潰瘍發病機理的錯誤認識,被譽為是消化病學研究領域的裏程碑式的革命。由於這一發現🔦,潰瘍病從原先難以治愈反復發作的慢性病,變成了一種采用短療程的抗生素和抑酸劑就可治愈的疾病,大幅度提高了胃潰瘍等患者獲得徹底治愈的機會🧑🏻🍳,為改善人類生活質量作出了貢獻🤦。

這一發現還啟發人們去研究微生物與其他慢性炎症疾病的關系🏘🕢。人類許多疾病都是慢性炎症性疾病,如局限性回腸炎、潰瘍性結腸炎🧙🏽♀️、類風濕性關節炎、動脈粥樣硬化🏎。雖然這些研究目前尚沒有明確結論🈲,但正如諾貝爾獎評審委員會所說:“幽門螺桿菌的發現加深了人類對慢性感染👼、炎症和癌症之間關系的認識🧑🏼✈️。”

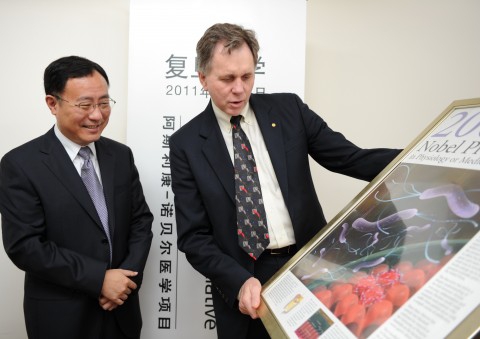

9月20日上午,副校長金力和外事處處長朱疇文參加了在上海東郊賓館舉行的阿斯利康諾貝爾醫學創新計劃中國啟動儀式📚,金力致辭👩🏽🔬;9月21日上午,副校長兼上海醫學院院長桂永浩在楓林校區會見了巴裏•馬歇爾一行,桂永浩代表万达向巴裏•馬歇爾贈送禮品🧑🏼🎤,巴裏•馬歇爾向桂永浩回贈2005年他與羅賓•沃倫共同獲得諾貝爾生理學或醫學獎時的宣傳海報;隨後,巴裏•馬歇爾特地去聞玉梅院士辦公室看望了老朋友🧘🏻♀️,與聞玉梅院士親切交談,並在教育部/衛生部分子病毒學重點實驗室副主任謝幼華研究員陪同下參觀了該實驗室;中午👂🏿,巴裏•馬歇爾與上海醫學院20名研究生就當前共同關心的問題進行面對面圓桌討論⏱;上海醫學院學生以“2對1”的形式采訪了巴裏•馬歇爾教授。